存在主义电影并非简单探讨哲学命题,而是用银幕语言直击“存在”的痛感与困惑。这五部影片代表着世界电影史中对“做人为何难”“自我如何面对荒诞世界”“选择与自由的代价”等核心问题的最具冲击力与思辨性的回应。它们跨越国别、时代与流派,既是影史的精神坐标,也是技术与美学演进中的关键节点。

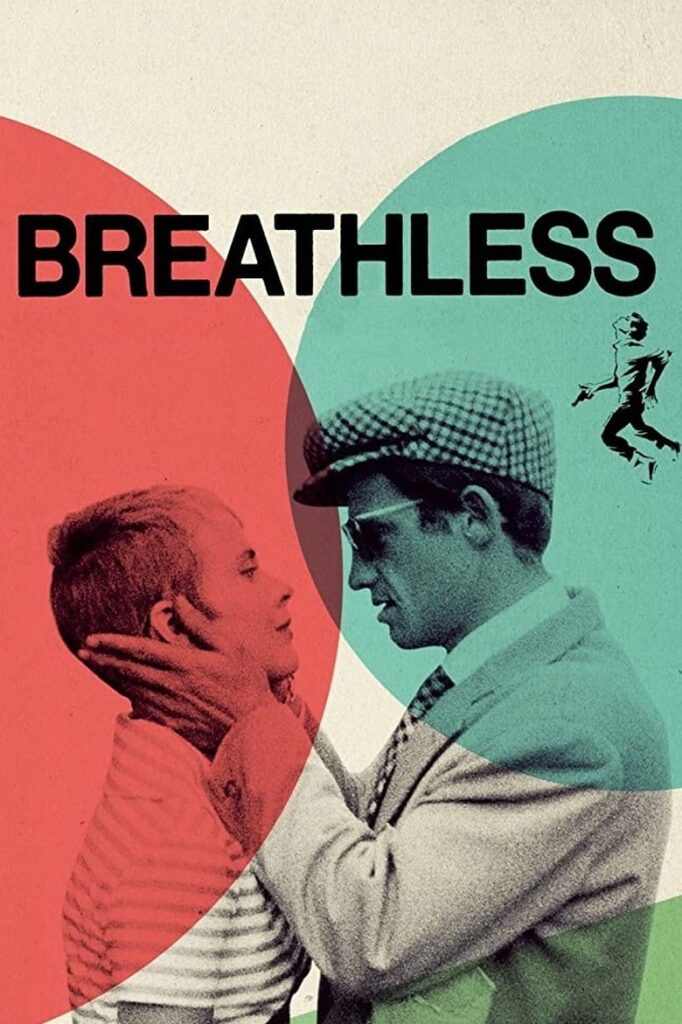

一部不可回避的存在主义高峰,是让-保罗·萨特哲学在影像层面最极致的诠释者——让-吕克·戈达尔的《筋疲力尽 À bout de souffle (1960)》。这部法国新浪潮扛鼎之作,以碎片化的剪辑、偶然性的叙事和冷感的摄影,将个体在现代都市中的疏离感和困惑具象化。戈达尔打破传统电影结构,让角色仿佛漂泊在无根的世界里,观众随之被迫直面“存在无意义”的荒芜。该片的技术突破在于极具实验性的跳切剪辑和对第四堵墙的松动,深刻影响了后世电影语言的自由度。

如果说新浪潮让存在的荒诞变得冷峻,那么意大利导演米开朗基罗·安东尼奥尼的《放大 Blow-Up (1966)》则用极简美学、精妙构图和长镜头,将“现实是否真实”这一存在主义命题推向极致。影片以摄影师的视角,暗中探讨人类感知世界的不确定性。安东尼奥尼运用大段留白和环境音效,将观众置于“自我与外部世界”的张力之中,激发对意义、真相乃至自我认知的深层怀疑。这种风格影响了后世大量关注主观视角与客观世界关系的电影。

另一种存在主义困境,则通过日本导演黑泽明的《生之欲 Ikiru (1952)》得到深刻体现。影片以极为克制的镜头语言与光影对比,展现人在面对死亡时对生命意义的追问。黑泽明打破传统叙事,以非线性的结构和多重视角表现主人公的内心挣扎。影片的美学价值体现在对空间与时间的独特处理,以及对“普通人”困境的深情凝视,成为亚洲电影探索人生终极问题的里程碑。

美式存在主义的代表作之一,则是斯坦利·库布里克的《发条橙 A Clockwork Orange (1971)》。库布里克以极富未来感的美学设计、对称构图和电子配乐,将个体的自由意志、社会规训与道德困境浓缩于一体。影片对暴力与人性的讨论,远超表层的震撼,实则拷问“人之为人”的根本属性。技术突破在于极具辨识度的镜头语言与剪辑节奏,以及对极端主题的影像表达,使其成为后现代电影风格的重要模板。

存在主义不仅属于哲学家和大师导演,也渗透进类型片的骨髓。安德烈·塔可夫斯基的《潜行者 Stalker (1979)》则以科幻外壳包裹最深邃的精神探索。长镜头、极致的空间调度、对“区域”与“愿望”的隐喻,将人类面对未知与自我救赎的挣扎无限放大。塔可夫斯基的技术突破,在于极慢节奏与诗意画面,让影像本身成为思考“存在”难题的容器。这种风格对后世作者型科幻片产生了深远影响。

在“影史存在主义五部”之外,许多类型片和现实主义作品也曾用各自方式触及“做人”的困境。正如在“影史社会现实五部:五部最深刻的现实主义作品”中,导演们常通过社会结构困境映射个体存在的绝望与挣扎。存在主义电影则更进一步,将聚光灯打在每一个孤独灵魂的深夜,逼问“我是谁”“我为何要活下去”。

这五部影片不仅是电影流派与审美变革的见证,更是人类精神史上不断回响的“做人”追问。